厚い古本

ただいま、JR秋田駅前のフォンテ秋田1階にあるギャラリープリモで「厚い古本」展が開かれています。

秋田県旧市町村の郷土誌や秋田出身の偉人の伝記など、いずれも500ページを超える分厚い古本の展示販売会です。

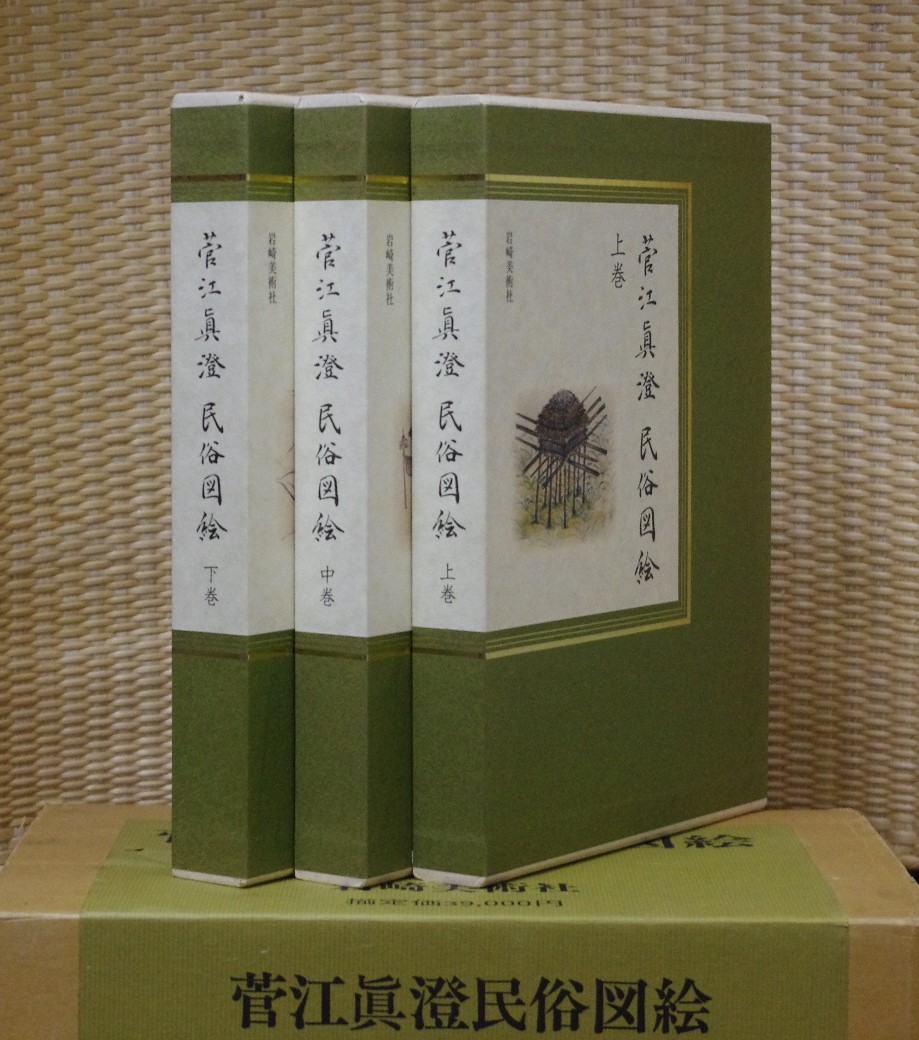

写真は「菅江真澄民俗図絵」全三巻。このほか「勝平得之全版画集」や「秋田蘭画」など画集も出品されています。

立ち読みのご希望は、ギャラリー近接のプリモカワカミへお申し出ください。

会期は5月12日(日)までです。

2024/4/16(Tue)

ニリンソウ

わたしたちにとってニリンソウは観賞の山野草だが、北海道や北東の一部の地域では古くから食用として用いられた。誰でも簡単に採取できるうえ、味はさっぱりしてくせがなく、さまざまな料理に利用された。花も葉も食べられる。ニリンソウはアイヌ語でオハウ・キナ(汁料理・草)と呼ばれる。秋田県の鳥海地区ではいまも春のごちそうとして親しませている。

さても彼の女性演歌歌手が、あの白い可憐な花が食用野草だと知ったらびっくりするに違いない。

写真はニリンソウの群生。中央の大きな葉はオオウバユリの若葉。北海道平取町二風谷アイヌ文化博物館提供。

2024/3/19(Tue)

肥後守

その昔、鉛筆削りや竹トンボ作りに使われた肥後守(ひごのかみ)。昭和20年代、男子児童の筆箱には必ず入っていたという折りたたみ式ナイフです。

昭和30年代にはカッターナイフや電動鉛筆削り器が登場。昭和35年の浅沼稲次郎刺殺事件では刃物追放運動が起り、やがて肥後守は子どもたちの手から姿を消してしまいました。

写真は秋田県美郷町学友館の企画展「民藝のモノと思想」(平成30年10月)に展示された肥後守二種。上は全長12センチの並もの。下は全長6センチ、折りたたみ寸3.5センチの携帯用。産地は兵庫県三木町。現在も製造販売中。

ちなみに肥後守という呼び名は長尾かね駒製作所の登録商標で、品名にある肥後は、明治期の同社の主な取引先が熊本県(肥後国)だったことに由来するそうです。

持てば何か削りたくなります。

2024/3/14(Thu)

箱根山

獅子文六の『箱根山』は朝日新聞の連載小説。1961年、連載203回。

戦後の箱根を舞台にした観光開発の喧騒とそこに暮らす若者の恋の行方が人気を呼び、1962年には加山雄三と星由里子のコンビで映画化された。その題材となった西武、小田急、東急の争いも今は昔。

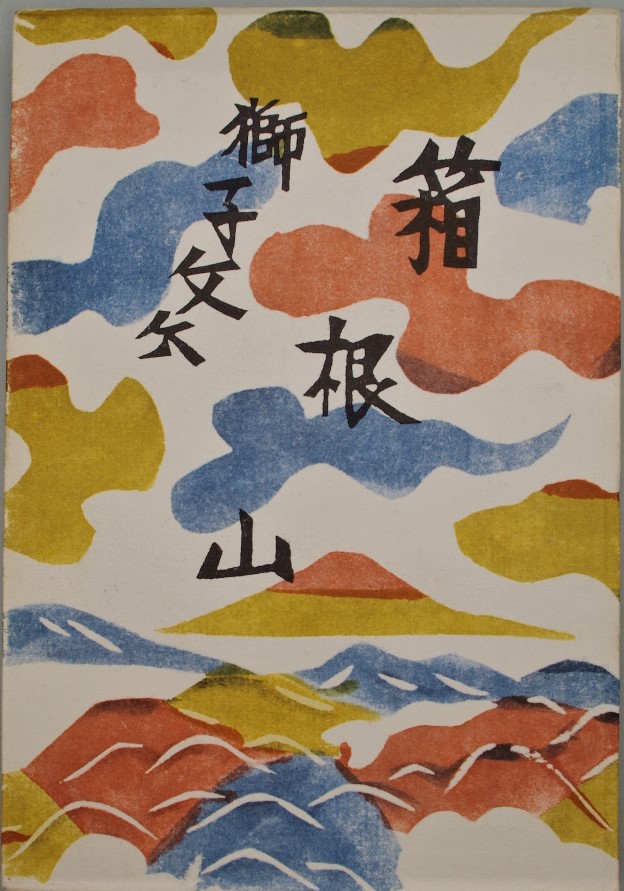

写真は芹沢銈介装丁の単行本の箱。

踊るような色とりどりの雲の造形が旅の心を誘います。

2024/3/5(Tue)

ギョウジャニンニク

その昔、ギョウジャニンニクはアイヌの人たちにとっては食材としてだけではなく、悪霊を追い払うまじないに使うなど古くから特別な山菜であった。

雪が解けて山が緑になり始めるとアイヌの女性たちは山菜取りに野山を駆け巡った。この季節をアイヌ語でマッネ・パ(女・季節)と呼んだ。

もし3本のギョウジャニンニクを見つけたなら、1本は自分のために採り、もう1本は次の人のため、もう1本は来年の山のために残しておくのだという。

写真は二風谷の里山に生えたギョウジャニンニク。平取町立二風谷アイヌ文化博物館提供。

2024/2/27(Tue)

ドコトテ 御手ノ 真中ナル

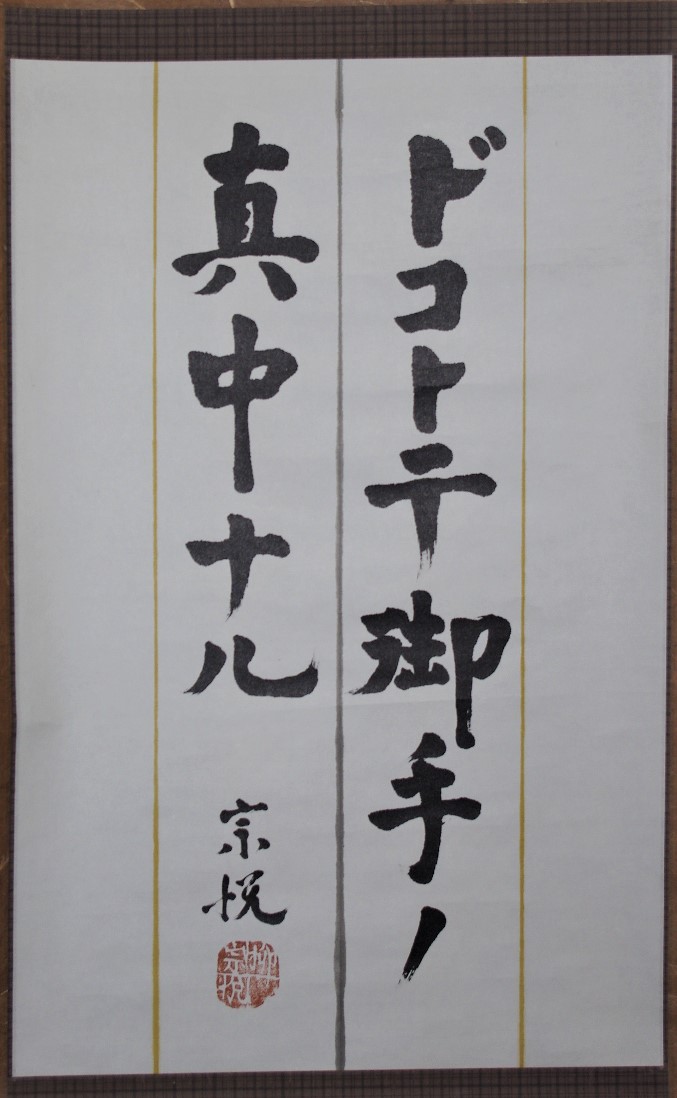

民藝の創始者柳宗悦の心偈(こころうた)の一句。

「誰が何処に居ても、その人、その場所が仏の御手(みて)の真中(まなか)である。人間の真の存在は、無常なるものの掌のなかに在る」の意。

心偈は柳が自らの心境を詠んだ短い句の総称で、元々は品物の箱書きを頼まれたことが縁で作り始めたもの。

写真は柳宗悦自筆の軸。青森県つがる工藝店蔵。

2024/2/21(Wed)

七輪の土

石川県珠洲市は「七輪の里」を自負する珪藻土七輪の一大産地として知られる。豊富な材料と「切り出し」と呼ばれる伝統技法が産地を支えてきた。

その材料となる珪藻土の層は日本海沿岸を北西に走り、能登半島と北東北に連なっているのだという。

写真は秋田県北秋田市浦田の寄延沢の西斜面。能登半島と秋田を結ぶ珪藻土が山肌に覗いている。

昭和の中頃までこの浦田でも七輪が作られていた。柳宗悦の『手仕事の日本』にある芹沢銈介の挿絵が「恐らく七厘としては最も美しい」姿を書きとめている。

2024/2/14(Wed)

昭和のスプーン

ただいま、フォンテ秋田1階のギャラリープリモで「昭和のスプーン」という展示即売会が開かれています。3月3日(日)まで。

ちょっと昔のこと。町にデパートが建ち、そこかしこに商店街が生まれ、カフェやレストランが賑わった時代のスプーンです。

写真は、上が銀のティースプーン、下が真鍮のコーヒースプーン。

秋田駅前にお出かけのときはどうぞお立ち寄りくださいませ。

2024/2/6(Tue)

寒中見舞い

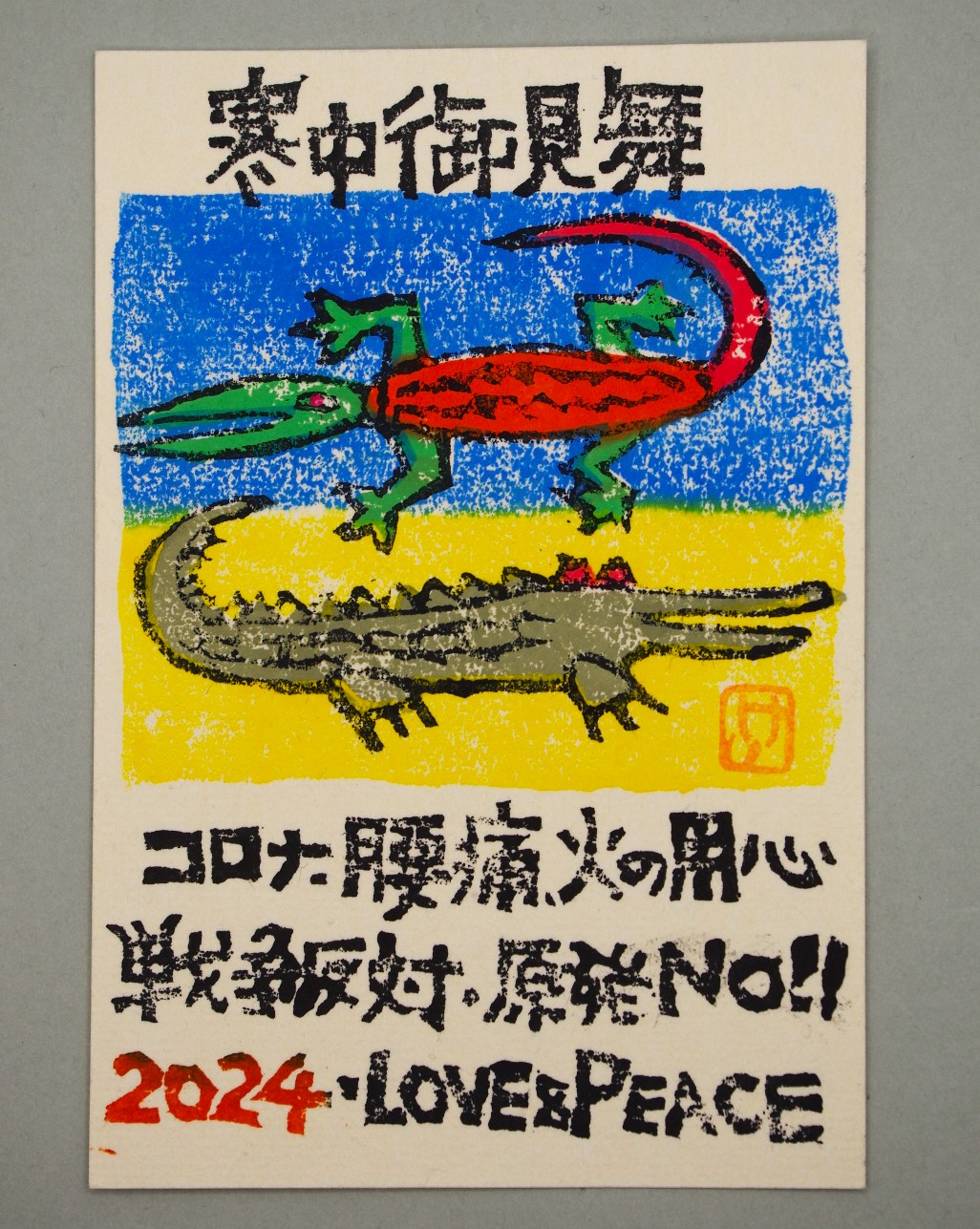

寒の入り早々、南足柄市在住の角井正夫さん(家具職)圭子さん(漆藝)から寒中見舞いをいただきました。

図柄は、青と黄の掛け分けに虚勢を張った二頭のドラゴンが横たわっています。名付けて「宇克蘭地双竜文」。

標語は五句。いずれも同感大賛成。

やや心許なきこのドラゴン二頭に、2024年のLOVE&PEACEを託します。

2024/1/30(Tue)

樺細工の美しさ

思想家の柳宗悦によれば、手工藝の美しさとは「仏の永遠の悟りがモノの相に現れること」だと。私たちは仏の悟りを美しさとしてモノの実相に見るのだという。

難しいことはさておき、この樺細工は誰の眼にも美しいのではないか。田口芳朗作「線彫」と「亀甲」の茶筒。藤木伝四郎商店所蔵。

昭和17年(1942年)1月、北方文化連盟(富木友治)の招きで角館を訪ねた柳宗悦は「手工藝概論」を論じ、芳朗はその講義に耳を傾けました。

2024/1/23(Tue)